彼のハートを射止めるために:男性同士の恋愛と求愛慣習アンゲーリカ・コッホ(日本語訳:シュミット堀佐知)

源太の恋愛トラブル

イェール本の論理に従えば、源太の悲劇は、彼が恋愛関係の中で誤った選択を繰り返したことと、語り手が「信用ならぬ輩ども」と呼んでやまない源太の周りの年長者たちが、肝心な場面で彼を正しい道に導いてくれなかったことが原因で起こってしまったと言える。17世紀に作成された男色手引書は、若衆たちに向かって、「兄貴分」(年上の恋人)を選ぶ際は慎重であれ、人選を誤ると一生悔やむ結果を招いたり、周りの人間に馬鹿にされたりするのだから、人柄も評判もよく、誠実で世渡り上手な人物を選択せよ、とよく勧告する。

イェール本に端的に描かれている恋の攻略法と理想像――源太の叔父や隣人たちが、源太の恋人志願者のために、逢瀬を斡旋することから、愛を誓う起請文を書かせるまで――は現代の読者にとって、奇妙であり、ロマンチックな恋愛とは程遠いものに見えるかもしれない。しかしながら、このような恋の攻略法は当時の男色関係ではごく普通のことであり、特に17世紀の大衆向け出版物である男色手引書においては、顕著な考え方だった。

若衆道のいろは:其の壱

恋文と信頼のおける仲介人を使うべし

「千日万夜通い続けて口説き落とそうとするよりも、ただ歌を一首詠むべし。すると、相手の心は和らぎ、貴方のことを深く思うようになる。これが歌の徳というもの。」(『男色十寸鏡』)

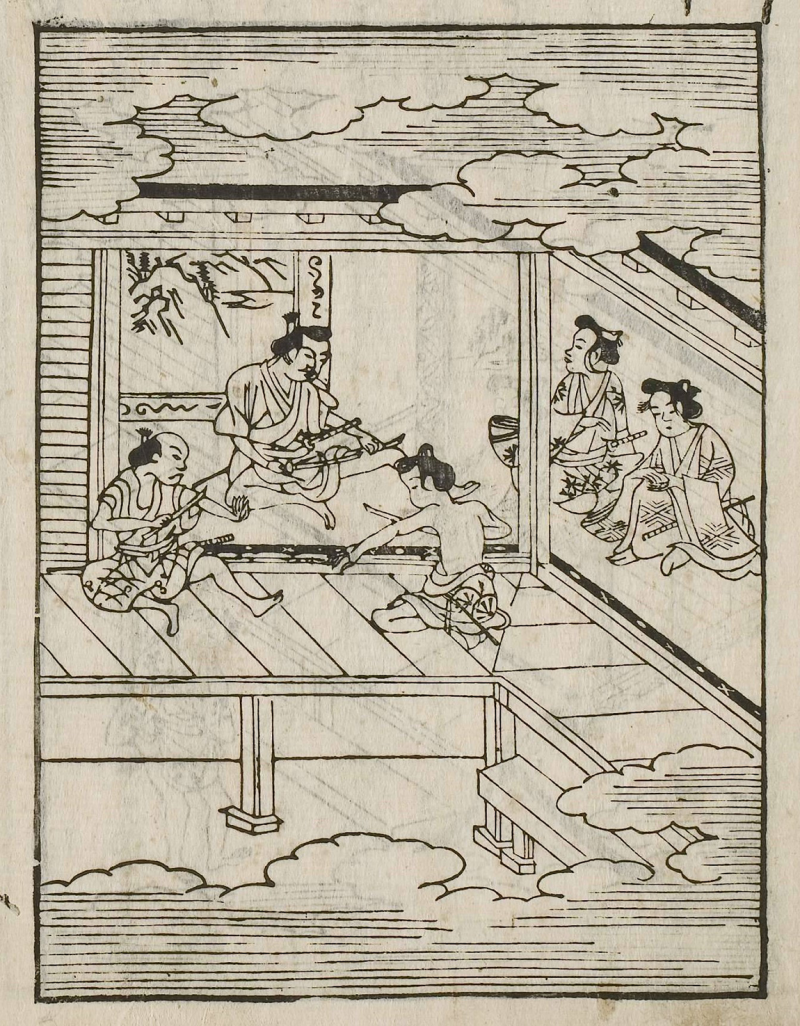

衆道というものは、偶然盗み見た少年の麗しい顔を、遠くから憧憬することから始まったりするものだ。しかし、その少年と恋人関係にならんとするのであれば、自分の気持ちをはっきりと伝えることが必要である。その目的を達成するために衆道の手引書が推奨する方法と言えば、仲介人と艶書(恋文・懸想文とも)であり、これらはどちらも『衆道通夜物語』で利用される手段である。

ある手引書が解説しているように、「なんといっても、衆道という洗練された関係は、自分の心のうちをほのめかすことから始まる。それは、ものを“いわ”ない岩つつじのように、顔には出てしまっているけれど、敢えて口にはしない愛情なのだ。ゆえに、艶書の文書が非常に大事なのだ。」

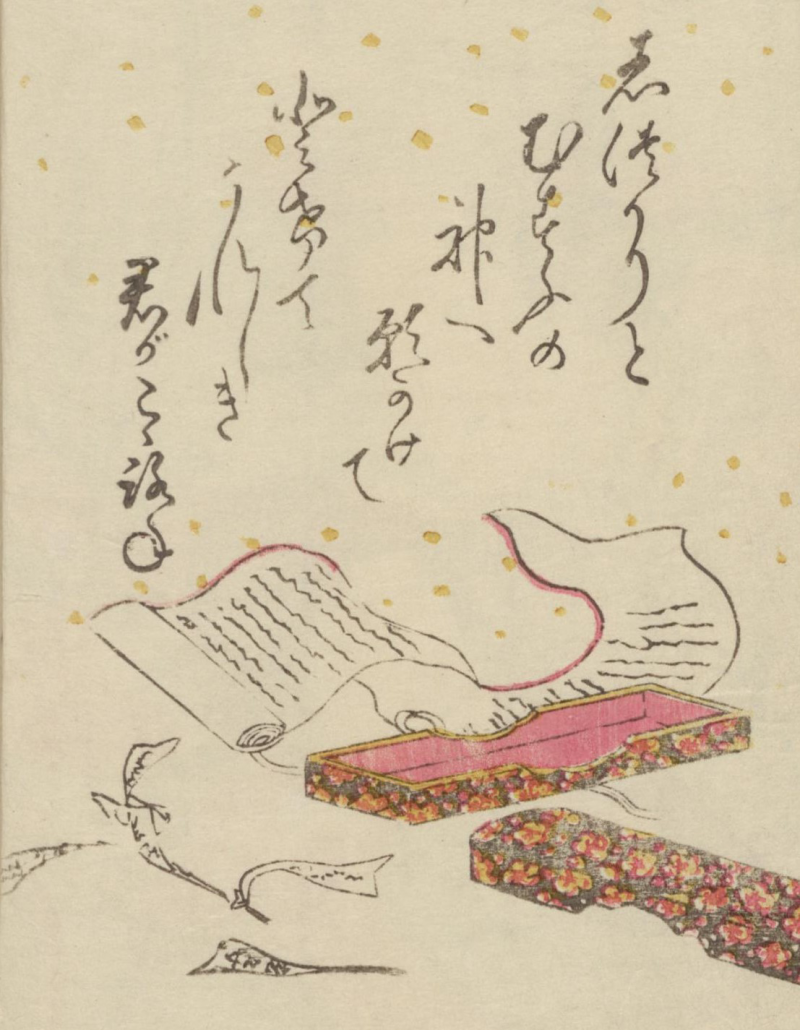

「ラブ・レタラシー」

艶書を書くという行為は、ローラ・モレッティがリテラシー(読み書き能力)ならぬ「レタラシー」(手紙の読み書き能力)と表現した、17世紀日本で重視された教養の一環だと言える。艶書を執筆するには、一般的な文章を書く場合よりも、ずっと複雑な技術を要するので、当時その知識を伝授するための一般向け書物が、多数出版されたのだ。

江戸後期ごろまでには、より艶っぽい内容の書簡集が編纂され、宮廷女房から遊女まで、あらゆるタイプの恋人と、告白から別離まで、あらゆるシチュエーションを網羅した艶書の例を提示するだけでなく、閨房の秘儀さえも頭書の中で具体的に解説するものも珍しくなかった。

歌の力

当時、和歌や和歌にちなんだ言い回しなどを援用して恋心を伝えることが、優美な艶書にふさわしい手法であることは、広く知られていた。ゆえに、恋の書簡集が「最初のお近づき」「つれない恋人への恨みつらみ」「焦がれ慕う気持ち」「忘れがたい思い」など、さまざまな場面に当てはまる古歌を、付録として提供することもあった。

例を挙げるなら、若衆への愛を告白する場合、手紙を平兼盛(?-990) の有名な恋歌「しのぶれど 色に出にけり 我が恋は 物や思ふと 人の問ふまで」にちなむ表現で始めることが推奨されている。

『男色十寸鏡』が強調するように、古歌と王朝物語は、恋人たちにとって最高の名言集なのであり、男性が普通の往来で使うような候文体で恋文を書いてしまうと、風流な若衆には野暮に思われてしまいかねないのだ。硬い文語調の常套句ではなく、優美な大和言葉が好まれたわけであるが、ただ、あまりにも大和言葉を使いすぎると、今度は女性的すぎる書き方になるので、そこは注意が必要であった。

ゆえに、イェール本の主人公・源太が、古歌や古歌を本歌取りしたものではなく、源太の名前をもじって詠じた独自の作であれ、将来彼を殺すことになる恋人志願者から、手紙を通じて和歌を受け取ったことはまったく不思議ではない。我々がここまで見てきたように、男色手引書は古歌の引用を読者に推奨しており、これは和歌がまったく異性愛の専売特許ではないことを示している。

また、北村季吟(1625-1705)のような古典研究者が、17世紀に男色のための歌道を作り上げたことからも分かるように、平安時代の和歌を男歌・女歌と定義する伝統が、必ずしも絶対的なものではないことを表している。

若衆への求愛の手紙:

「隠そうとしても顔色に出てしまったのだろうか、『物思いをしているのですか』と人が尋ねるまでになってしまったので、自分でも驚きまして、それでその人に手紙の仲介を頼み、拙い手で筆を執った次第でございます。(「いついつ」とここに書き入れなさい)という過ぎし頃、三島江のように美しいあなた様の姿を見てしまったのです。あの時以来、深く思い初(そ)めました染帯を、三重(みえ) に巻けるほど、やせこけた姿になり果てたのが誰の目にも見えるでしょう。されど、身に及ばぬ恋でございますから、中々、あなた様と恋仲になろうなど、夢にも思いません。… あなた様のお姿に映る身の程知らずの私の気持ちを 哀れに思い、一言のお返事を待つあいだ、松帆浦の夕煙のように焦がれる胸の内を晴らしたいと思うばかりでございます。」 (『男色十寸鏡』より)

念者志願者への断りの手紙:

「ご丁寧なお便り、拝読いたしました。私のようなものへ心よりのお気遣い、恐縮でございます。とにかくまずお返事を、と思いましたが、なみひと通りではない事でしたので・・・。決して、理由もなく返信をおざなりにしていた訳ではございません。お手紙を読み、思いがけず、あなた様のお気持ちについて知りました。ご迷惑をおかけしました。私に好意を寄せてくださり、ありがたく存じていることは、言うまでもございませんが、仔細をありのまま申し上げるのはやめておきます。きっぱりと、諦めてくださいますようお願いします。そうしてくだされば、ありがたいです。あなた様のお気持ちを察すると恐縮で、どれほどかお気の毒に存じ上げますが、この恋は、現世では叶わないようです。もし前世からのご縁があったのでしたら、末永く睦まじく一緒にいられたのですが。右の通りの事情を認めていただき、承知して下さるよう、お願いします。これからは、これまで以上に、よろしくお願いします。」

と、こんな風に伝えれば、直接話して断るのと同じで、返事は来ないでしょう。あなたが「何度お手紙下さっても、これ以上返事はいたしません」と書いて、その手紙が送られてきたら、どんな人でもそれ以上しつこく言い寄ったりはしないでしょう。

(『催情記』より)

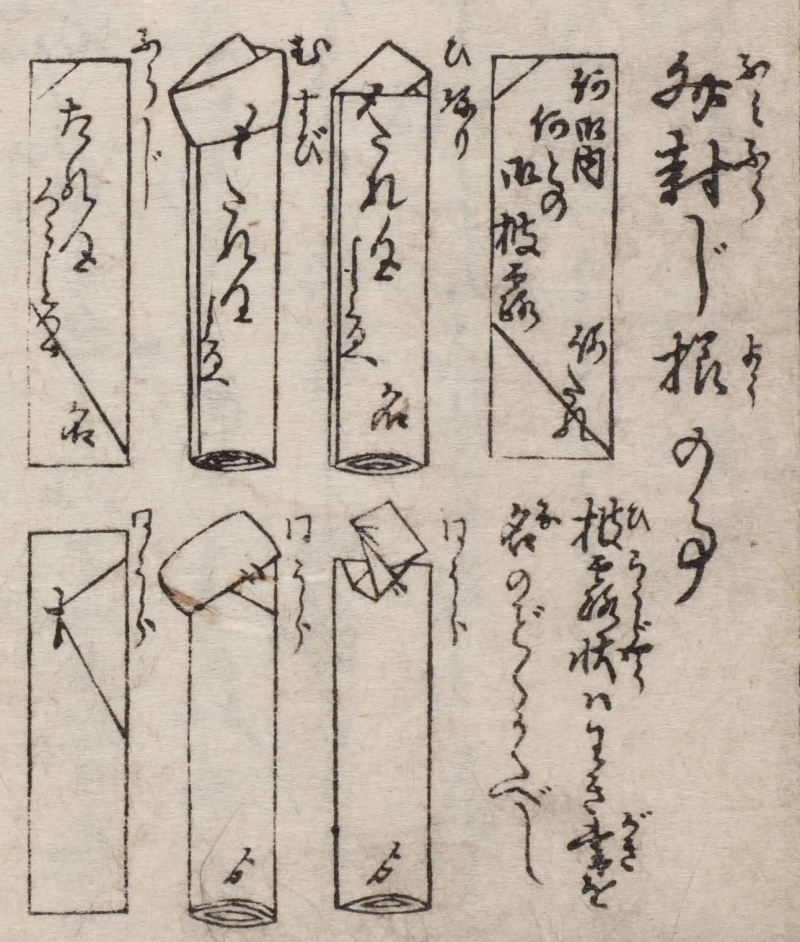

返信という技術

若衆にとって、恋文への返信には優しさとずる賢さの両方が必要である。男色手引書『催情記』は、若衆が手紙の送り手をどう思っているかに応じて、個別の指南を提供している。もし若衆が送り手に興味をもっていないのであれば、返信は無用。しかし、送り手の念者が、恋文を三通続けて無視されても、その意味を理解せず、「せめてあなた様の書いた手紙を拝みたいので」などと言って来た場合、形式的であってもはっきりそれと分かる断りの返事を書き、相手の希望的観測を一掃するよう指南している(上記の現代語訳参照)。逆に、若衆が恋文の送り主を気に入っていた場合も、『催情記』は、すぐに返事したりせず、恋文の送り主の人柄や誠意を慎重に吟味するよう、アドバイスをしている。

一方で、『男色十寸鏡』は、若衆が念者の求愛を斥ける場合、すでに他の兄貴分と深い仲になっているとか、その人以外の兄貴分を作らない誓いをたててしまった、などの言い訳を並べなさいと、『催情記』よりも慈悲深い方法を推奨する。

若衆道のいろは :其の弐

恋の血判状

「衆道というものは、契約の掟がつきものなので、念者と若衆が互いの誓詞を取り交わすのは、誰でもすることである」

『男色十寸鏡』。

男色手引書によれば、若衆にとっての究極の目標は、念者の意図を深く吟味したのちに、その人を兄貴分として受け入れ、その意思を明文化した起請文を交換することである。

若衆の起請文には、兄貴分の許可なく他の男性の家を訪ねたり、他の男性と連れ立って歩いたり、手をつないだり、盃を交わしたり、花見や紅葉狩りに出かけたり(たとえ親兄弟が一緒でも)しません、という誓約が記されることが多かったようだ(『男色十寸鏡』)。兄貴分の方は、他の若衆にうつつを抜かすことなく、年下の恋人に愛情を注ぐこと約束することになっており、ましてや道を踏み外し、女色に走って女に手を出すなど、もってのほかである。

このように、誓詞を明文化した起請文には、互いの交際範囲を限定したり、恋人一筋でいることを宣言する役割を果たす。と同時に、それらは明らかに、年上の恋人が、年下の恋人の一挙一動を著しくコントロールするという内容になっており、グレゴリー・フラグフェルダーが、そのような男色の主流な言説をして、「念者の文学」と呼んだことを想起させる。

正式な起請文は、たいてい寺社が発行したお札(ふだ)に墨もしくは血で書く。それは、誓いを破った者には天罰が下るという前提があるからで、さまざまな神仏の名前を伴うものであった(だから源太の恋人志願者も、排他的な念者・若衆の関係を神仏に誓うよう 、源太に迫ったのである)。

愛の証明には、指を詰めたり、爪を剥いだり、太腿や上腕部を斬ったりするというように、起請文を書くだけよりもかなり過激な方法が用いられる場合もあった。男色手引書の中には、一生ものの障害を負わずに、身体的に愛を証明するための秘訣を、細かく指南するものもあった。

以上のような、体を張った恐ろしい慣習に一応言及してはいるものの、男色手引書が理想とする恋愛は、あくまでも優雅な関係であり、礼節を以ってはぐくみ、そして終わるような恋なのだ。つまり、源太の物語は、男色手引書に散見される情緒や求愛慣習などの、表面的な部分を踏襲してはいるのだが、最終的には、礼節で始まり礼節で終わる模範的な恋愛からはかけ離れた、悲惨な結末を迎えることになる。

本ウェブページを引用の際には、下記の通りにお願いします:

コッホ・アンゲーリカ(日本語訳:シュミット堀佐知). 「彼のハートを射止めるために:男性同士の恋愛と求愛慣習」『血と涙と武士の愛:18世紀日本の悲劇の物語』、ジャパン・パスト&プレゼント、2025年。https://japanpastandpresent.org/jp/projects/blood-tears-and-samurai-love/introduction/love-and-courtship-in-the-edo-period