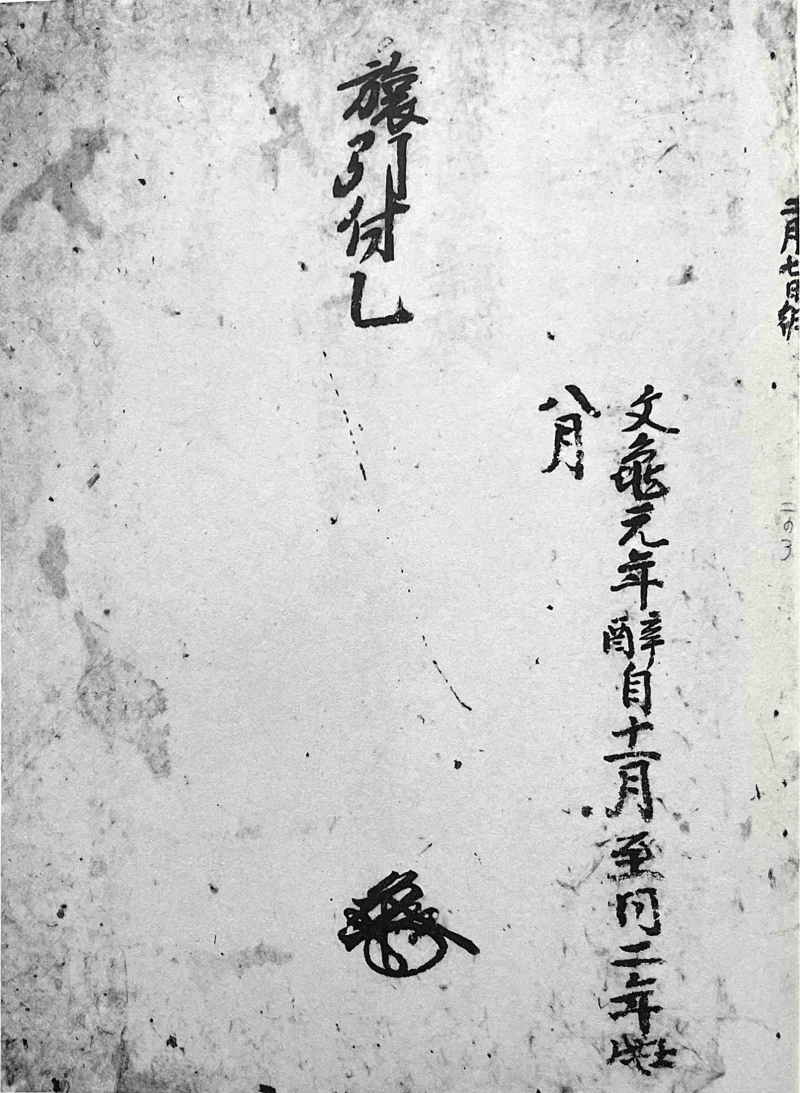

旅引付について

1501年春、公家であった九条政基(1445〜1516年)は京都を離れ、和泉国の家領日根庄(15世紀の文献には日根野庄としているものもある)に長期滞在することになりました。その後4年間、政基は旅引付を綴り続けます。後に『政基公旅引付』として刊行されたその旅引付は、当時の村落の生活についての比類なき見解を示すものです。農村文化や社会、村人一人ひとりの生活や地域社会について奥深く綿密に描かれた『政基公旅引付』詳細さは他に類を見ません。

『政基公旅引付』は350ページ近くあり、日々の雑記が主流で、その多くはかなり長さがあります。『政基公旅引付』の主な特徴は次のとおりです。

政基は、地域や領地、それらに関連する問題に焦点を当て、外の世界についてはほとんど何も記しませんでした。

政基による日々のメモや記述(および政基が旅引付に書き写した往復書簡)には、政治と権力(主には、堺の二人の守護と、有力な根来寺)、地元や地域の宗教、経済(年貢とその競争、金銭貸借、商いなど)、一揆と村の武力、分国法、地域社会など、驚くほど幅広いテーマについて洞察を示しています。

また、『政基公旅引付』には、政基や有力な僧侶、官吏から、村落の精鋭、社会の周縁にいる農民まで、多様な社会階層が描かれ、多くの人物の名前や特徴が記されています。

『政基公旅引付』は、中世後期の「独立した郷村」の効果と力を示すものであり、こうした村は侮れない存在として登場します。

上述したように、『政基公旅引付』には政基の考えや記述だけでなく、往復書簡(主に村人たちとの)や、会話、政基が臣下から受けた報告も多く含まれています。